こんにちは

メープルです。

もし、認知症の方が「施設」ではなく「日常のまち」の中で、

自分らしく暮らせたら

そんな理想を、現実にしている場所があります。

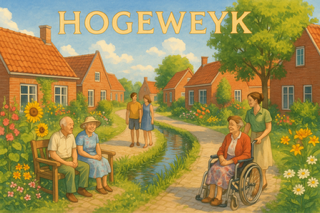

それが、オランダ・ホグウェイ村(Hogeweyk)です。

今回は、世界中の注目を集める

ユニークな認知症ケアコミュニティの魅力を、

深掘りしてお伝えします。

■ ホグウェイ村とは?

ホグウェイ村は、オランダのアムステルダム近郊にある「認知症の人のための村」。

外見は普通の小さな街。

スーパー、美容院、カフェ、郵便局、広場、住宅が並び、

人々が穏やかに暮らしています。

でも、住民は全員が中〜重度の認知症の人たち。

そして、スタッフは「ケアをしている人」ではなく、

「隣人として日常を一緒に過ごす人」として存在しているのです。

■ 魅力1:閉じ込めない「自由な空間設計」

ホグウェイ村には塀がありますが、

それは「閉じ込めるため」ではなく、

「安心して自由に歩けるため」。

24時間開放された街の中で、住民は好きな時間に散歩をしたり、

カフェに行ったり、買い物を楽しんだりできます。

転倒や迷子の心配がないように、安全性が徹底されている設計の中で、

本人の意思や行動が尊重されているのが大きな特徴です。

■ 魅力2:「暮らし」が治療になるという発想

ホグウェイでは、「治す」より「その人らしく暮らす」ことが最優先。

医療や介護はあくまでも裏方で、

表には本人が心地よく生きられる生活が用意されています。

住民は7〜8人ごとの小規模な家に分かれて暮らし、

スタイル(文化的背景)に応じて家具や料理、

音楽も変えるというこだわりよう。

たとえば、農村出身の人には昔ながらの木造の家、

都会育ちの人にはモダンなインテリア。

「自分の居場所」として感じられる空間は、

認知症の人の混乱や不安を和らげ、

穏やかさを取り戻すと言われています。

■ 魅力3:スタッフは「ケアの人」ではなく「生活の仲間」

スタッフは医療従事者や介護士でありながら、

住民と一緒にご飯を作り、会話をし、時には笑って踊る

そんな「対等な関係」を大切にしています。

また、衣装や役割にも工夫があり、

「白衣の医者」ではなく「近所のお兄さん」や「店員さん」として接することで、

住民の心を和らげているのです。

■ 魅力4:コストより“価値”を追求する姿勢

ホグウェイ村の費用は、

実は一般的な老人ホームとほぼ同じ水準。

運営は一部公的資金や助成を活用しながら、

「日常生活にかかるコストを最優先」に設計されています。

つまり、高級な施設ではなく、

「思いのある設計」が人を幸せにするという哲学がそこにあります。

■ 日本へのヒント:認知症ケアのパラダイムシフト

ホグウェイ村は、私たちに問いかけます。

• 認知症の人にとって「安全」とは何か?

• 日常生活の中で、どんな「自由」や「尊厳」が守られるべきか?

• ケアとは、管理することではなく、「その人らしさを支えること」ではないか?

日本でも、ユマニチュードや地域包括ケアなど

「寄り添う介護」の動きは進んでいますが、

ホグウェイ村のような大胆な発想の転換にはまだ距離があります。

けれども、今後高齢化が進む日本にとって、

「ホグウェイ的な考え方」はきっと希望のヒントになるはずです。

まとめ

ホグウェイ村が教えてくれるのは、

「ケア」ではなく「生活」という視点。

「守る」ではなく、「共に暮らす」という選択。

そこには、認知症を持つ人も、支える人も、

どちらも笑顔になれる未来が広がっています。

コメント